Project 01

脳・脊髄損傷からの機能回復機構

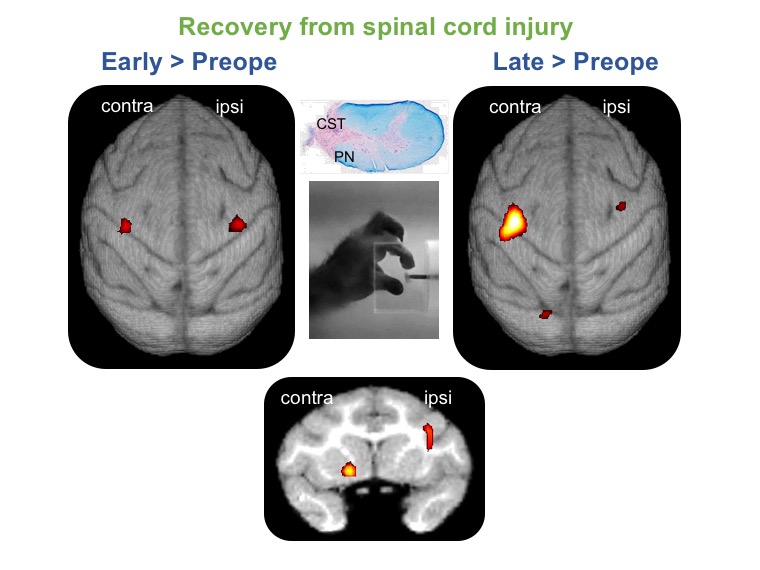

マカクザルの頚髄において皮質脊髄路を損傷するモデルにおいて、手指の精密把持運動の機能回復過程における中枢神経系の可塑的変化に対して多様な手法を組み合わせ、脊髄だけでなく、両側の皮質運動関連領域、さらには側坐核などの中脳辺縁系が関わることを明らかにし、そのメカニズムを解析しています。

Recent Publications

Ueno, S., Yamaguchi, R., Isa, K., Kawasaki, T., Mitsuhashi, M., Kobayashi, K., Takahashi, J., & Isa, T. (2024). Supraspinal Plasticity of Axonal Projections From the Motor Cortex After Spinal Cord Injury in Macaques. The Journal of comparative neurology, 532(12), e70007. https://doi.org/10.1002/cne.70007

Mitsuhashi, M., Yamaguchi, R., Kawasaki, T., Ueno, S., Sun, Y., Isa, K., Takahashi, J., Kobayashi, K., Onoe, H., Takahashi, R., & Isa, T. (2024). Stage-dependent role of interhemispheric pathway for motor recovery in primates. Nature communications, 15(1), 6762. https://doi.org/10.1038/s41467-024-51070-w